中国的书法艺术,历史悠久,源远流长,是中华民族引以为豪的国粹。它伴随着汉字的产生和发展,走过了漫长的历史进程。大体说来,商、周、秦为甲骨文、金文、篆书时代,两汉为隶书时代,三国、两晋为草书、行书、真书的形成期,书法的各种体式及其基本形式法则(用笔、结体、章法等)至此相继规定下来,东晋王羲之、王献之的风格标志着今体书———草书、行书、真书体式的定型和法度的完善,并成为士大夫文人个性风格翻新期中首出的2位大家。

就其汉字的产生,在初始形态上,即反映着古代劳动人民对自然美法则的认识(审美意识)和对美的表现能力。甲骨、铜器铭文的写或刻,不是简单机械操作的技术问题,而是集中体现着人们的审美趣尚和对艺术美形式法则的认知程度及表现能力。

铜镜,作为妆奁工艺用品,在中国古代青铜器中已独成体系。铜镜中的铭文字体,包含着深厚的书法艺术内涵,同时作为图案装饰的有机组成部分,又有其独立的意蕴,多数寄托着人们的美好祝愿。铜镜上装饰极具书法艺术审美的文字,使得镜铭成为书法中一种特殊的艺术表现形式。

鄂州是古代四大铜镜铸造中心之一(其他为徐州、洛阳、绍兴),被誉为古铜镜之乡。

鄂州馆藏铜镜包括战国、西汉、新莽、东汉、吴、西晋、东晋、南朝、隋唐等十余个朝代,约有2400年的历史,期间出现的铜镜铭文书法,可算是中国书法园地里的一朵仙葩。

鄂州古铜镜铭文,在内容上涉及纪年、干支、宗教、人物、冶炼、民俗等;在字体书法上,体现着“篆——隶——楷”的书体演变历程。但在铭文字体中纯粹的篆体运用则显得较少,“篆”“隶”之间的变异篆隶体比较常见,这与两汉时期隶书的盛行有关,如西汉时期的日光镜、昭明镜、龙虎镜等铭文。三国六朝时期的铜镜铭文中仍用变形的篆隶体,但是结体用笔富于变化,这些变化直接影响和促进了楷书及其他书体的形成与风格的多样化,如三国吴半圆方枚神兽镜的方枚上的铭文、直铭重列神兽镜的直铭等。据考证,三国时期南方吴国的书法已经超越同时期北方书法而走在时代前列,其例证不唯《谷朗碑》(杂有隶法的真书碑刻)和《葛府君碑额》(完全成熟的真书碑刻),鄂州馆藏大量的东汉三国时期铭文铜镜都是研究该时期字体书法嬗变的第一手资料。特别是真书的产生和发展演变,或许通过铜镜铭文的字体书法艺术风格研究,可以提供更多例证,获得更多突破。

这些铜镜的铭文书法风格随着中国历史的发展而发展,成为古代中国书法历史发展的一面镜子。在此,列举鄂州馆藏中的一面典型铜镜铭文书法艺术进行赏析。

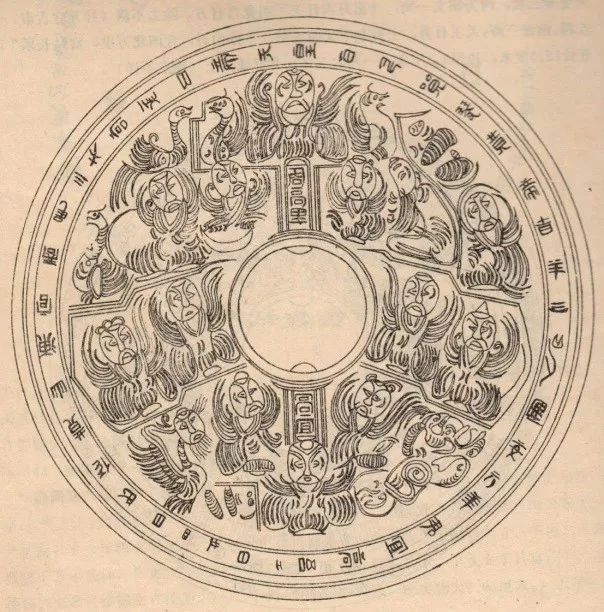

1975年9月,鄂钢544工地21号三国早期吴墓出土了一件吾作重列神兽镜。钮座外有对称直行铭:君宜高官、长吏。就字体书法而言,属于变形的篆隶体,整体扁方,线条以平直为主,但是结体用笔富于变化,楷书的某些特征已经稍有表现,撇捺曲度大线条流畅,刻划的“金石味”较浓;从布局上看,在钮座穿孔两侧的长方形框内,上托“王公”,下伏“东母”,成为第二列、第四列的中间主体装饰,其狭长的布局直接凸显了“王公”和“东母”的尊贵地位。外圈一周的铭文:“吾作明镜,幽湅宫商,周刻五帝天皇,伯牙单(弹)琴,黄帝除凶,朱鸟玄武,囗囗囗囗,囗宫东母,左有王公,君宜高官,子孙藩昌,囗囗王天。”在字体书法上亦属于变形的篆隶体,只是风格上不受空间限制而更显洒脱,篆隶结合,有扁平又有狭长,简洁明快,或谨严宽博、或丰茂雄浑、或疏瘦劲练、或严整端庄。这些铭文既受镜背平面布局的约束,又富于字体书法的多变灵活性,表现洒脱,与整个直铭重列浑然一体,展现了铜镜的庄严、大气、简练又富有情调。

青铜镜凝结了中华民族各个时期的时代精神和审美理念,是我们先人进行艺术创作活动的结晶,镜铭所展示出的不仅是一个朝代的缩影和历史见证,更是一部青铜镜上的书法艺术史。镜铭书法是祖先留给我们的珍贵文化遗产,我们应该认真研究、学习和借鉴,使作为书法之乡的鄂州开出更加耀眼的文化之花。

(作者 丁堂华 王照魁 责任编辑何芬)